中国科学技术大学网络空间安全学院陈彦教授团队在无线感知通用预训练方法研究中取得突破性进展。团队提出首个面向无线信号的无监督表征学习预训练框架——RF-URL 2.0,有效解决了长期制约无线感知模型规模化发展的数据标注难题。相关研究成果以“RF-URL 2.0: A General Unsupervised Representation Learning Method for RF Sensing”为题,于7月10号发表在人工智能领域国际顶级期刊《IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence》(TPAMI)上。

无线感知是一项利用射频信号探测人体行为、姿态或生理状态的前沿技术,广泛应用于智慧安防、人机交互和生命体征监测等领域。然而,由于无线信号本身难以被人类直接解读,导致获取高质量、大规模的标注数据集困难。当前主流的深度学习方法严重依赖人工标注数据,限制了无线感知模型的普适性和落地能力。如何摆脱对标注数据的依赖,构建具有泛化能力的无线感知预训练模型,成为当前亟待解决的核心问题。

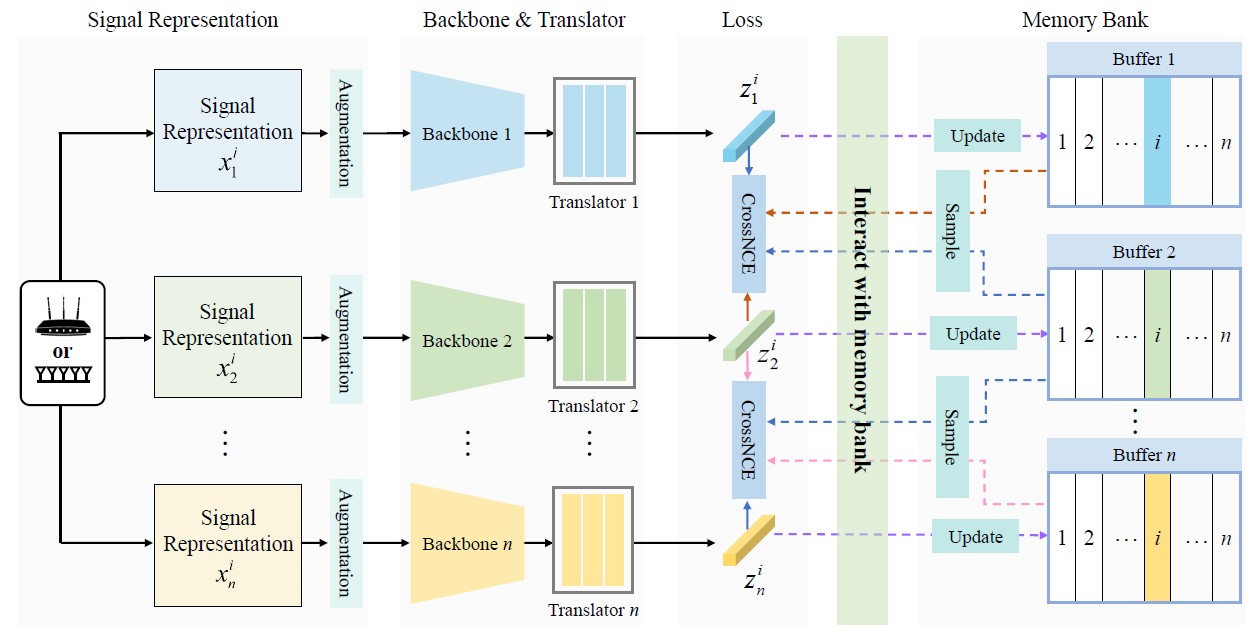

图 1RF-URL 2.0无监督表征学习系统框架图

为此,研究团队提出RF-URL 2.0框架,开创性地将经典的信号处理理论与对比学习方法深度融合,首次从物理信号建模角度构造对比学习正负样本对。研究发现,尽管无线信号的频域、时域、空间角度等表征形式不同,其底层语义信息是一致的,因而可用于构建正样本;同时,不同信号之间天然具有区分性,恰可用于构造负样本。此外,团队还设计了信号模型驱动的数据增强技术,通过扰动物理模型参数生成多样化但语义一致的样本,显著提升了模型表征能力。RF-URL 2.0还针对不同信号表征之间的“异构性”挑战,提出多分支骨干网络与统一表征空间的转换器机制,并设计了新型CrossNCE对比损失函数,实现跨信号表征模态对齐与收敛稳定性的大幅提升。

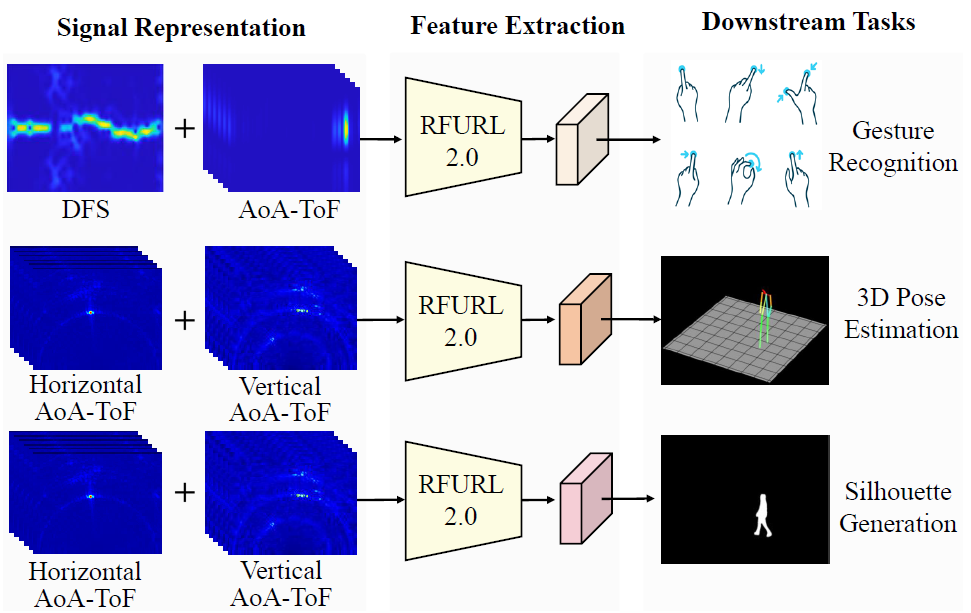

图 2 典型的三类无线感知任务

在典型的三类无线感知任务:手势识别(单标签预测任务)、三维人体姿态估计(结构化预测任务)和人体轮廓生成(密集预测任务),RF-URL 2.0均展现出显著性能优势,手势识别准确率提升6.47%、三维姿态估计精度提升7.43%和人体轮廓生成提升精度2.07%。即使只使用10%的标注数据,预训练模型仍能超过完全监督训练模型的表现,展现出强大的迁移泛化能力。更重要的是,RF-URL 2.0作为首个面向无线信号而非视觉图像设计的预训练框架,为构建多任务通用的无线感知基础模型奠定了重要基础。RF-URL 2.0的提出标志着无线感知从“任务专属模型”向“任务通用模型”迈出关键一步,也为构建低成本和高适应性的智能感知系统提供了新的技术路线。

该研究由中国科学技术大学网络空间安全学院博士生宋瑞源担任第一作者,陈彦教授为通讯作者,张东恒副研究员,杨帅博士后,胡洋副教授,电子科技大学俞聪博士和解春阳博士为论文的共同作者;学校赋权企业合肥中科知奇信息科技有限公司为文章合作单位。相关工作得到了国家自然科学基金、博士后科学基金等资助,代码即将在开源平台GitHub发布(https://github.com/Intelligent-Perception-Lab)。

论文链接:https://ieeexplore.ieee.org/document/11077700

(网络空间安全学院)